Matthäusgemeinde in Berlin-Steglitz

Umbau der Küsterei

Das Matthäus-Gemeindehaus in Berlin Steglitz (1930) von O.R. Salvisberg ist

Vertreter einer `traditionsverhafteten neuen Sachlichkeit´.

Tradierte Bauglieder wie Pfeiler und Gesimse sind zwar erkennbar, aber flächenbündig dem Gesamtkörper untergeordnet.

Als symmetrischer 3-flügeliger Bau gibt es der ehemals frei stehenden Kirche (1876-1880 Emil Gette) einen `Vorplatz´, das Kirchenportal erfährt sein Pendant in der axial angeordneten Pfeilerhalle. Als `Stadtportal´ erstreckt sie sich über die gesamte Gebäudehöhe.

Das klar strukturierte Gemeindehaus beherbergte alle, für ein lebendiges Stadt- und Gemeindeleben notwendigen Nutzungen: von Kino- und Versammlungssaal über Café, Kindergarten und Pfarrwohnungen bis hin zu Verwaltungsräumen.

Sein Angebot an Gemeinschaftsräumen hatte sich allerdings überlebt,

`Reinheit´ und `Ehrlichkeit´ der neuen Sachlichkeit als Ausdruck von bescheidener Angemessenheit zu Zeiten der Wirtschaftskrise wurden von den heutigen Nutzern als kasernenartige Lieblosigkeit interpretiert, die Travertin-Pfeiler der Halle riefen Erinnerungen an die kurze Zeit später entstandenen `Nazibauten´ wach.

Die anstehende Renovierung und die herzustellende Barrierefreiheit der Küsterei haben wir dazu genutzt, das Gebäude für die heutigen Nutzer wieder `liebenswert´ zu machen und dem ursprünglichen sozialen Gedanken neues Leben einzuhauchen.

Umbau

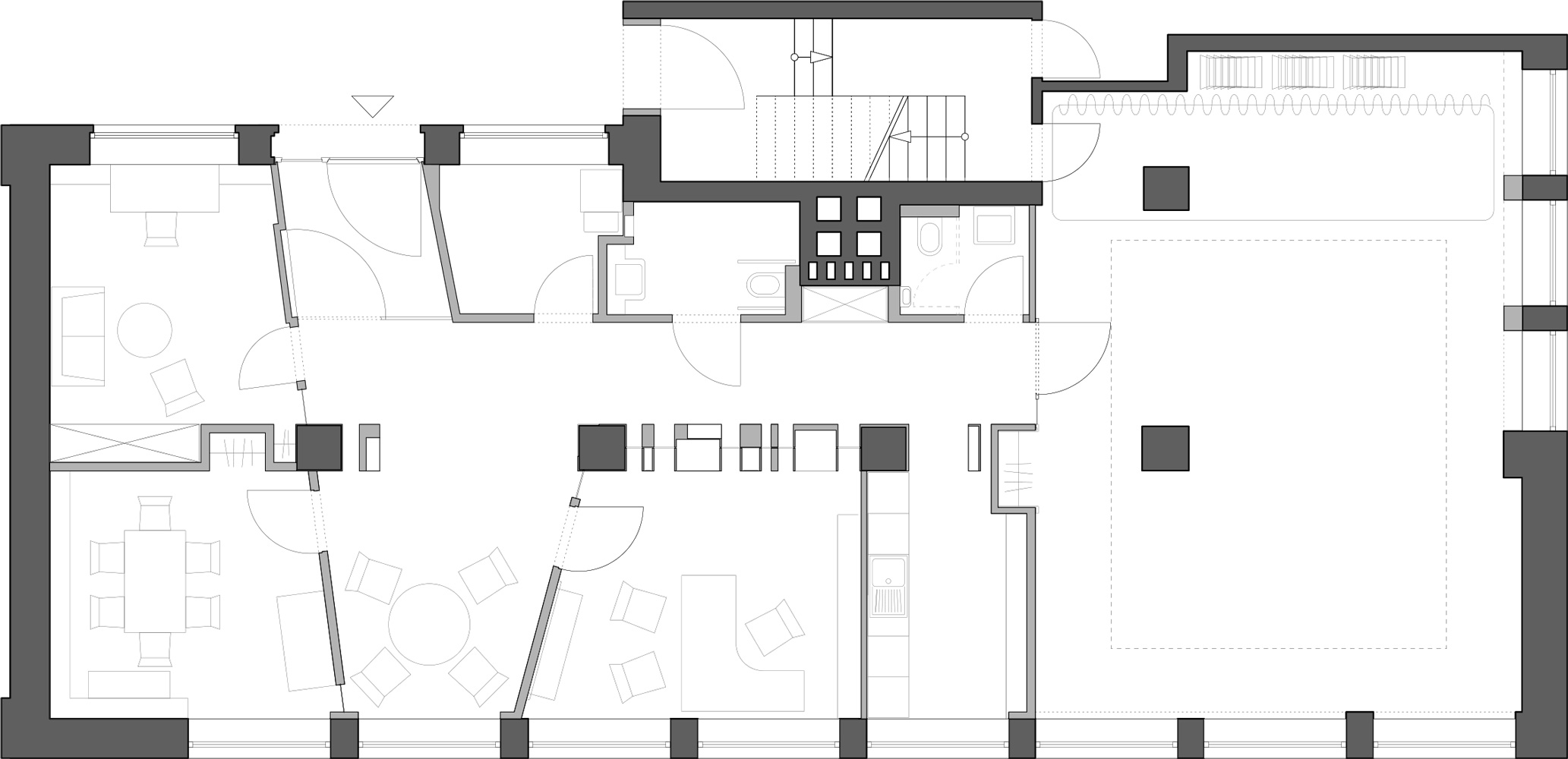

Die Aufgabe eines Küstereibüros umfasst heute weit mehr, als nur Verwaltung. Als erste Anlaufstelle hat es große Außenwirkung und ist Impulsgeber des aktiven Gemeindelebens. Das verlangt nach selbsterklärenden, demokratischen, fließenden Raumstrukturen.

Der neue Zugang wurde deshalb direkt zum Innenhof, zum `Kirchplatz´ hinorientiert, dieser wurde landschaftliche überformt, sodass der neue barrierefreie Zugang jetzt spielerisch möglich ist.

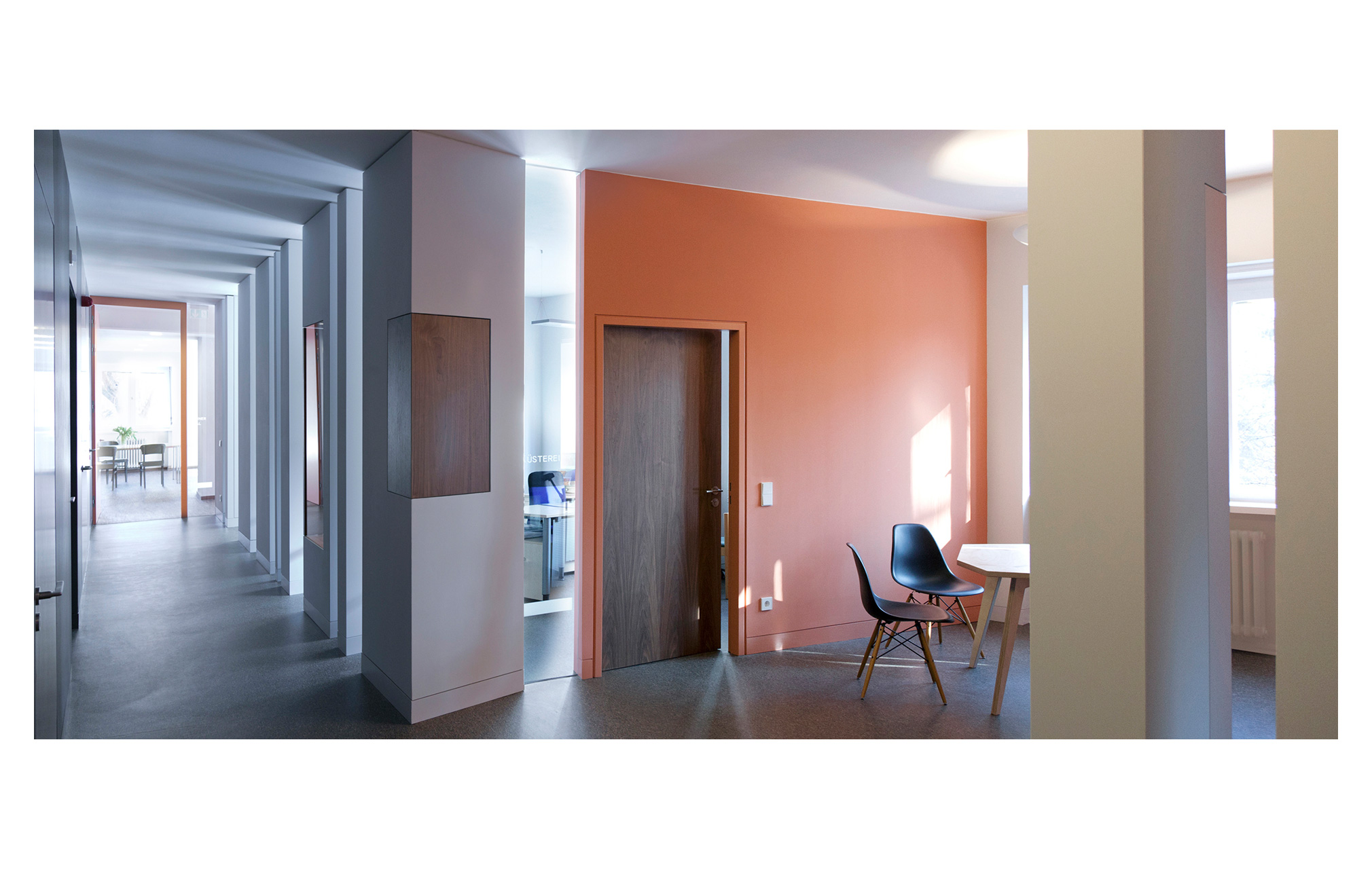

Intuitiv werden Besucher in das Gemeindebüro hineingeleitet, platzartige Aufweitungen prägen die Innenraumorganisation, die den Besucher mit `offenen Armen´ empfängt und den Blick in die Raumtiefe leitet.

Im Inneren standen Fenster- und Stützenraster bezugslos zueinander und ermöglichten lediglich Zellenbüros. Heute werden diese strukturellen Vorgaben von farbigen Wandscheiben, frei umspielt, rhythmisch vervielfacht, teils zu dichter Masse zusammengezogen, teils von Licht und Schatten umspielt. Ehemals sachliche Vorgaben bieten jetzt Anlass neuer Raumdynamik und neuer Nutzungen: begrüßender Empfangs-, introvertierter Gesprächsbereich, kommunikative Bürosituation, multifunktionaler Saal.

Umgang mit Denkmalschutz

Der Reiz des Gebäudes liegt in seiner Materialität:

In unnachahmlicher Polemik präsentiert es sich als funktionale Pyramide, der schmucklose industrielle Eisenklinker der Fassade betont die Masse.

Zugunsten der Masse wurde sogar das oberste Geschoss teilweise fensterlos ausgeführt. Kontrastierend dagegen die sparsamen Travertinflächen. Filigran als Pfeiler ausgebildete und oberflächenbündig als Gesimskranz aufgesetzt bleiben diese traditionalistisches Zitat.

Eine hinzugefügte Rampenanlage als ablesbare Zeitschicht mit einer eigenen Materialität hätte dieses reduzierte `Materialspiel´ zerstört. Auch wenn die Hofüberformung und der auf den Innenhof ausgerichtete neue Zugang einen deutlichen Eingriff in die historische Bausubstanz bedeuten, gelingt es ihnen doch, die ursprüngliche Intention des Gebäudes zu erhalten, wenn nicht gar zu stärken.

Berlin-Steglitz, Schloßstraße 44

Ort

Berlin, Steglitz

Bauherr

ev. Matthäusgemeinde Berlin Steglitz

Leistungsphasen

Lp1 – Lp8

Fertigstellung

2013

Skizzen, Entwurf, Realisierung

BvdM Architekten, Berlin

Fotos

Claire Laude, Simon Becker, Constantin v. d. Mülbe, Jochen Buder