Lutherkirche Cottbus

Innenraumgestaltung

Tradition ist dort innovativ, wo sie Gegenangebot zum Mainstream ist.

Die damals von einer rebellischen Gemeinde nach dem Krieg gegen den Willen der DDR-Oberen wieder aufgebaute Lutherkirche in Cottbus entstammt dieser `innovativen Tradition´. Wenn es also eine Tradition zu bewahren gilt, dann diese.

Heute umtost von Verkehr und Hektik, soll sie Gegenpol in Form eines atmosphärischen Ortes der Ruhe bieten.

Das geschnitzte Holzkreuz, das als einziges die Kriegszerstörung überstanden hat, ist seit dem Wiederaufbau zentrales und alleiniges figürliches Element:

`Reduktion´ heißt die Losung des Protestantismus, der sich auf die Ursprünge des Christentums zurückbesinnen – auf das Wichtigste fokussieren will.

Die Konzentration auf `Solus Christus´ soll also auch Leitgedanke der neuen Gestaltung bleiben.

In einem Partizipationsprozess wurden unterschiedliche Entwürfe gegeneinander abgewogen, um festzustellen, wie dieser Gedanke heute gelebt werden will. Wie viel Reduktion möglich ist, ohne dass die Menschen ihren emotionalen Bezug zu dem Kirchenraum verlieren. In absoluter Konsequenz hätte das bedeuten können, dass lediglich das historische Kreuz in seiner Materialität in Erscheinung tritt, während alles Andere immateriell abstrakt erscheint.

Einer zeitgemäßen Auffassung entspricht es allerdings mehr, mittels Materialfamilien Beziehungen zu definieren. Christus und Gemeinde wachsen durch das Material des Holzes zusammen, die rituellen Orte (Altar, Lesepult und Taufstein) entwachsen dem Boden in hellem Travertin.

Weiss und immateriell bleiben Altarstufen und Altarrückwand.

Kein kulturelles Umfeld ist neutral, gerade in einem bedeutungsgeladenen Umfeld wie `Kirche´ bleibt kein Element ohne eine über sich hinausweisende Bedeutung.

Im Zuge der vorangegangenen Außensanierung wurde das historische ovale Altarfenster wieder geöffnet, aus dem protestantischen `Solus Christus´ wurde ungewollt ein Gnadenstuhlmotiv.

Um diese Bedeutungsverschiebung zurückzunehmen, sollte im Zuge der Umplanung die ovale Form, die ikonografisch als `Auge Gottes´ gelesen wird, abgedeckt, das Licht aber dankbar eingebunden werden:

Christus das Licht

Hinter dem Kreuz sind in der Altarrückwand Lichtschlitze ausgespart, Intensität und Farbigkeit der Hinterleuchtung verändern sich mit Wetter, Tages- und Jahreszeit.

Asymmetrisch schiebt sich die Altarrückwand als `Altarblatt´ in den Raum, wie eine Buchseite, die im nächsten Moment umgeblättert wird. Ebenso gut könnte es sich aber auch um das Fragment einer klassischen Apsiskalotte handeln. Bewusst herrscht hier Ambivalenz, wo sonst `naive Gewissheit´ herrscht.

Spielerisch passen sich die weissen Altarstufen den jeweiligen sehr unterschiedlichen Nutzungsgegebenheiten an. Gemeinsames Abendmahl, Taufe, Chor- oder Orchesterkonzerte …

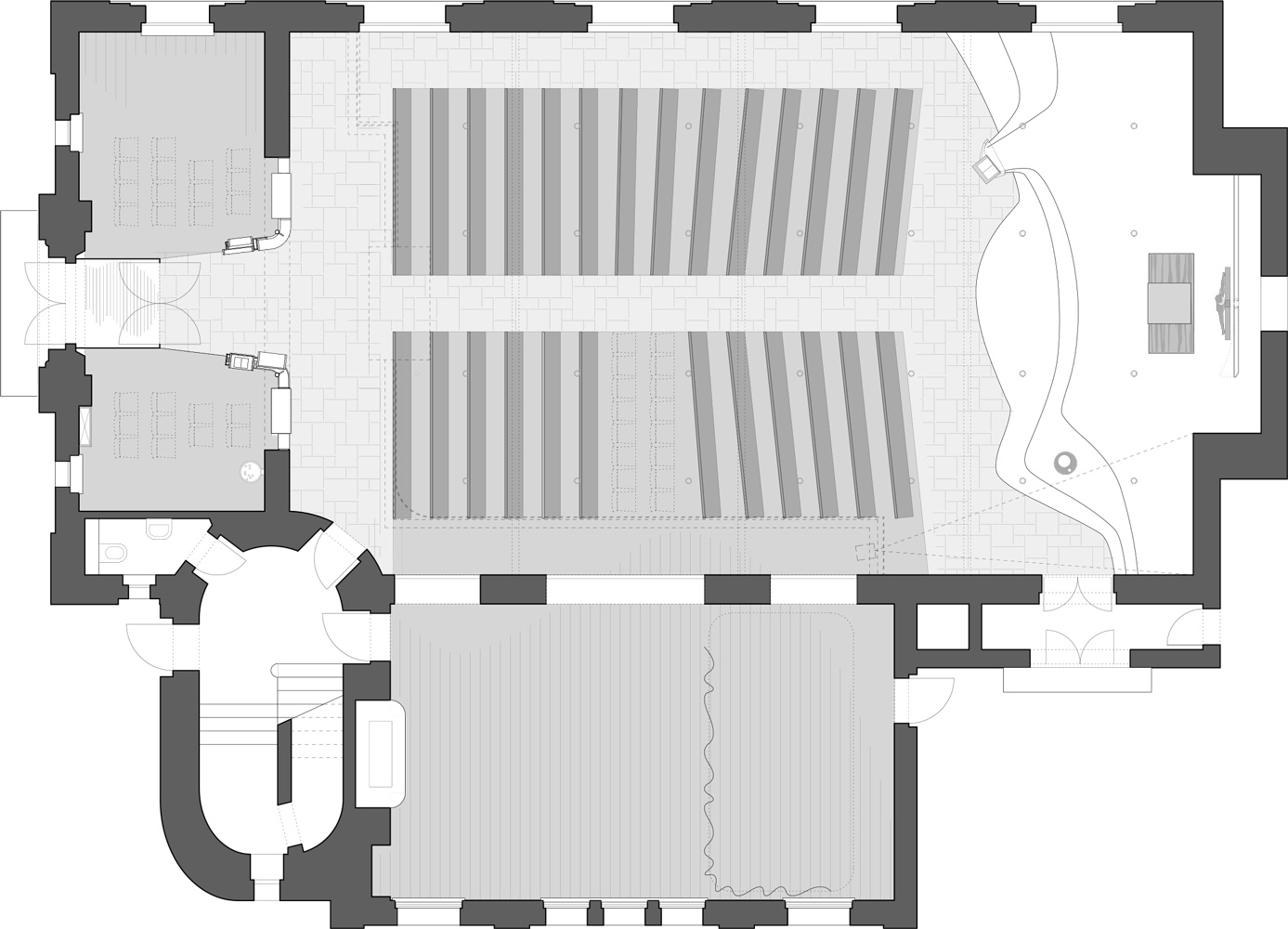

Am Puls des Lebens wollte die protestantische Kirche schon 1911 sein, als die Lutherkirche erbaut wurde. Programmatisch (Wiesbadener Programm) wurde die Kirche mit den Gemeinderäumen zu einer Einheit verschmolzen. Die Gemeinderäume im EG lassen sich mit großen Falttüren zum Kirchenraum öffnen. Im Zuge der Neugestaltung wurde im Kreuzungspunkt von Gemeinde- und Kirchenraum Freiraum geschaffen.

Barrierefrei finden hier bewegungseingeschränkte Gottesdienstbesucher ihren Platz in der `Mitte der Gemeinde´. Bewegungseinschränkung fängt ja bereits mit dem Kinderwagen an.

Auch die Gemeinderäume im OG wurden geöffnet. Die neu gesetzten Wandscheiben stehen wie Kiemen in den Öffnungen und geben so gezielte Ausblicke auf das zentrale Altarkreuz frei.

Farbgestaltung will im Hauptraum kein Thema sein. Deshalb ist der Farbeinsatz hier auf ein Maß beschränkt, das unterschwellig wirkt ohne bewusst wahrgenommen zu werden.

Farbe kommt dagegen in den `Themenkapellen´ zu beiden Seiten des Eingangs zum Einsatz. Hier wird sie zur emotionalen Basis von Erinnerungsträgern:

Ziegelrot für die patinierte kupferne Turmuhr mit Einschusslöchern aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ockergrün trägt das feurig-bewegte Kriegs-Triptychon.

Der von Reduktion geprägte Hauptraum will natürlich keine stumpfe Nüchternheit ausstrahlen, vielmehr will er für das Feine sensibilisieren, er bietet sich an, von den vielen unterschiedlichen Atmosphären erfüllt zu werden.

Unterstützt wird das sowohl von der Tageslichtführung, wie auch durch das Kunstlicht. Hierfür wurden eigens für dieses Projekt Leuchten entwickelt, die nach unten kerzenlichtähnliches warmweiß und nach oben diffuseres kaltweiß abstrahlen.

Cottbus, Thiemstraße 27

Ort

Cottbus

Bauherr

ev. Lutherkirchengemeinde Cottbus

Leistungsphasen

Lp1 – Lp8

Fertigstellung

2019

Skizzen, Entwurf und Realisierung

BvdM Architekten, Berlin

Fotos

Johanna Rübel